「ロボットは電気仕掛けの「愛」を見るか?」に関連した話題。

人間が人間を超える「機械知性」を作り出すことは可能なのか?

古典的なSFでもテーマとされてきた、人間が作り出す人間を超える人造物が人間社会の脅威となる……というシチュエーション。その人造物が「生物」の場合と、「機械」の場合がある。生物の代表例は「フランケンシュタイン(注1)」やH・G・ウェルズの「モロー博士の島」など。機械の代表例はたくさんあるが、映画「2011年宇宙の旅」の「HAL 9000(注2)」や、映画「ターミネーター」シリーズのターミネーターとその母体となるスカイネットなど。SF小説ではフィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」が、その後の同テーマの作品に多大な影響を及ぼしている。ご存じの通り、映画「ブレードランナー」の原作ともなっている。

トランジスタが発明される以前の真空管の時代から、フィクションの世界では機械知性は「ロボット」として登場していた。もっと古い時代、中世以前の古代には、科学ではなく魔法や魔術でゴーレムなどの人造物がイメージされていた。人間は、人間を超えるものを作りたい衝動があるのかもしれない。キリスト教的には、神は自身の姿に似せて人間を作ったとされるが、人工知性を作ろうとするのは神に近づきたい願望だともいえる(注3)。

人工知性あるいは機械知性は、SFのテーマとして数々の作品が作られてきたが、それが現実的なものになりつつあるというのが以下の記事。

「機械学習」革命 ~的中したビル・ゲイツの予言 – [機械学習革命1]嘆く天才プログラマー:ITpro

「自ら学習するマシンを生み出すことには、マイクロソフト10社分の価値がある」。

米マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は今から10年前の2004年2月にこう語った。

その時は来た。

米グーグルや米アップル、米フェイスブックといった先進IT企業は今、コンピュータがデータの中から知識やルールを自動的に獲得する「機械学習」の技術を駆使し、様々なイノベーションを生み出し始めている。

これらは来たる機械学習革命の、ほんの序章に過ぎない。

機械学習の本質は、知性を実現する「アルゴリズム」を人間の行動パターンから自動生成することにある。

この事実が持つ意味は、果てしなく大きい。

「機械学習革命」のシリーズ記事の1回目だが、なかなかに興味深い。

人間の棋士とコンピュータ(AI)将棋が対戦して、コンピュータが勝利して話題になったが、コンピュータ側の仕組みはあまり詳しく報じられていなかった。この記事では、そこを詳しく解説してくれている。

なぜコンピュータが勝てたのか?……その背景は、想像以上に進歩していることをうかがわせる。ハードとしてのコンピュータの処理能力だけではなく、ソフトウエアとしての進歩がより大きな要因だとわかる。プログラマーが指示を与えなくても、コンピュータがデータをもとに自分で学習していく。

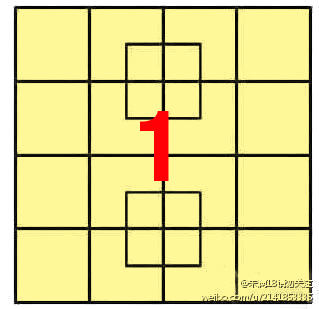

それを知性と呼ぶのかどうかは、知性の定義にもよるが、人間とは異なる知性の萌芽とはいえそうだ。膨大なデータから、膨大なパターンをシミュレートして、膨大な選択肢から、ひとつの選択肢を選ぶ。その選択肢が、最適の解であれば勝てる。人間は数通りから数十通りから選択して最適解を導き出すが、ときに間違う。情報の処理能力の違いではあるが、より的確な最適解を出せる方が知性があると仮定するなら、コンピュータ将棋の方が知性があった、ともいえる。ただし、将棋に限った話ではあるが。

少ない情報から、最適解を直感や閃きで導き出すのが知性だ……という前提に立つと、人間の方が有利ではある。もっとも、ここでいう「直感」や「閃き」というような「想像力」は、確率やランダムな要素とも考えられるから、数学的に表現できるかもしれない。そもそも人間の脳の中で、どのような現象によって「意識」や「知性」が発生しているのか、明確な理論は確立されていないから、わからないことだらけだ。

現実的になってきた「機械知性」が示唆するのは、「知性とはなにか?」という問いに対する、ひとつの答えだ。「知性」というと、そこに人間的なイメージを重ねて、人間的な人格を付与したくなる。いわゆる擬人化。過去のSF作品でも、高度な知性を備えた機械知性は人間的なふるまいをして、人間社会に影響を与え混乱させてきた。

しかし、知性に人間的な人格は必須要素ではなく、むしろ付随的な要素でしかない。機械知性を人間が受け入れやすくするために、人間的な姿や人格を付け加えたにすぎない。機械が人間的なアルゴリズムを学習したからといって、人間的な感情や意思を持つようになるわけではないし、必然性もない。機械が認識するアルゴリズムは、数学的な計算の上に成り立っている。将棋の差し手のように、結果として同じであっても、その結論に至る過程はまったく異なる。次の一手を決めるのに、人間的な人格は必要はないということだ。

知性を獲得したコンピュータが人間を支配する……といったSFはいろいろとある。機械知性が発達すると、やがては人間が機械に支配されるかというと、その想像にはコンピュータを擬人化する人間的な感覚がある。ある問いかけに対して、機械知性がある答えを出したとき、そこに意思が存在しなくても、人間は意思があるように錯覚してしまう。それは犬や猫のペットが、呼びかけに対して反応したことに、人間が勝手な解釈を加えるのと同じだ。人間は能動的な反応を返してくる対象に対して、擬人化をすることで理解した気になる。その方が受け入れやすいからだ。

「人間は考える葦(注4)」といったのは、物理学者のパスカルだが、機械知性は「知性のある石」といったところか。石は生命体ではないから、生存本能に起因する様々な不確定要素に左右されない。真に論理的な計算のみによって思考や行動を決定できる。

イルカやクジラは、大きな脳を持つことから、知性があるとされている。知性とはなにか?…という問いが、ここでも出てきてしまうのだが、人間と比較するならイルカやクジラの知性は、同類ではある。

一方、機械知性は生物的な知性とは異質だ。材質そのものから違うのだから、異質なのは当然だ。広大な宇宙には無数の星があり、地球に似た環境の惑星も無数にあると考えられている。それらの惑星には、生命もおそらく無数に存在している。人類のように高度に発達した生命体もいるだろう。むしろ、存在しない方が不自然というもの。

SETI(地球外知的生命体探査、Search for Extra-Terrestrial Intelligence)に代表されるような、地球外知的生命体の探査が試みられてきたが、仮に地球外からなんらかのメッセージが届いたとしても、それが生命体からの発信とは限らず、地球外機械知性からのメッセージである可能性もある。生命の進化の歴史を教訓とするなら、人類が種として数万年後~数百万年後も生き残っている可能性は低い。「アフターマン」のような世界になって、人類は退化するか絶滅しているか、それとも別の種になっているか。

機械知性が自己修復や自己複製の能力を持てば、人類よりも長く存在できるかもしれない。機械知性が宇宙に広がっている世界を描いた作品としては、グレゴリイ・ベンフォードの「大いなる天上の河」がある。G・ベンフォードは私の好きな作家のひとりだが、未来世界の物語を多く書いていることが好きな理由。

機械学習は、ビッグデータやロボット関連でも活用されていくのだろう。人間の手を介さず、機械が独自に学んでいく様々なアウトプットが、近未来の社会を動かしていくことになるとすれば、それはどんな未来だろうか?

遠い未来だと思っていたことが、今、始まろうとしている。未来を舞台にしたSFを書こうと思ったら、現在進行中の機械学習を踏まえて、未来の機械知性を考察しないといけない。そう考えると、HALやターミネーターは、人間的すぎて陳腐な機械知性という見方もできる。

人間が生み出す機械知性は、人間以外の知性として目覚めつつあるのかもしれない。

(注1)原題は「フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス」でメアリー・シェリーが1818年に発表。のちに最初のSF小説と評価されるようになった。

(注2)「HAL」の名前の由来は、コンピュータメーカーの「IBM」から1つ前のアルファベットをもじったものという説があるが、監督のスタンリー・キューブリック、共同脚本のSF作家アーサー・C・クラークは否定している。偶然の一致にしてはできすぎていた。

(注3)創世記、第1章、26節・27節

神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」。

神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。

(注4)十七世紀の哲学者、数学者、物理学者であるパスカルの著書『パンセ』にある言葉。「人間は一本の葦であり、自然のうちでもっとも弱いものにすぎない。しかし、それは考える葦である」から。人間とは孤独で弱い生き物だが、考えることができることは偉大であり、尊厳があるとした。

コメント