リアルとバーチャルの狭間(2)の続き。

リアルとバーチャルの考えるとき、両者の違いをどう捉えるか?

その概念は、視点がどこにあるかで違ってくるように思う。

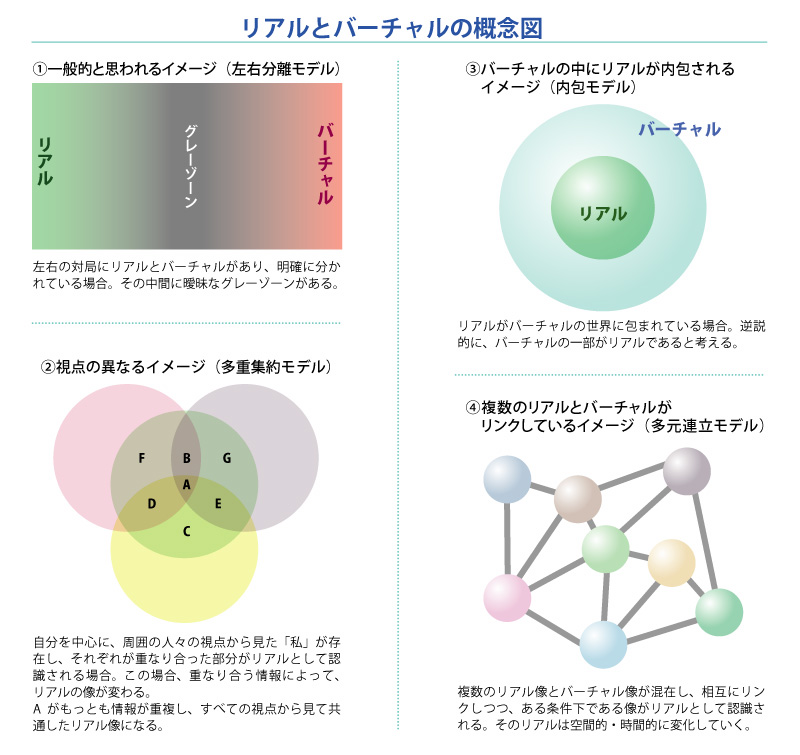

いくつかのモデルが考えられるわけだが、4つのモデルを図にしてみた。

※クリックで拡大

(1)一般的と思われるイメージ(左右分離モデル)

左右の対局にリアルとバーチャルがあり、明確に分かれている場合。その中間に曖昧なグレーゾーンがある。

「現実と仮想世界(空想)の区別が……」という大局的な発想をするときは、このモデルで考えられている。ある境からこちらがリアル、向こうがバーチャルと分け、中間にはどちらともつかないグレーゾーンがある。

わかりやすい反面、ある事柄について白黒をはっきりさせないと納得できないという強引さがある。テレビのコメンテーターが、ある事件に関して「現実と空想」を語るときは、だいたいこのモデルだ。理解に苦しむ言動や行動に対して、整合性を見いだそうとするときに当てはめる手法でもある。

この場合、リアルな世界が厳然として存在し、そこから外れた世界がバーチャルとなる。一見、論理的なのだが、リアルな世界の前提はどういう立場に立つかで変わる。

(2)視点の異なるイメージ(多重集約モデル)

自分を中心に、周囲の人々の視点から見た「私」が存在し、それぞれが重なり合った部分がリアルとして認識される場合。この場合、重なり合う情報によって、リアルの像が変わる。

Aがもっとも情報が重複し、すべての視点から見て共通したリアル像になる。

世界を認識するのは個人であるから、人数分だけ認識している世界がある。それぞれにそれぞれの視点で見ていて、重複している部分が共通認識としてリアルとなる。

言い換えれば、多数決のリアルだ。ある人物に対して、「証言」として語られる人物像が、その人のリアルであると考えられる。

この場合のリアルは相対的で、新たな視点が加わることで、リアルの認識が変わる。

(3)バーチャルの中にリアルが内包されるイメージ(内包モデル)

リアルがバーチャルの世界に包まれている場合。逆説的に、バーチャルの一部がリアルであると考える。

脳のイメージする世界が認識できる世界であるから、世界の基本はバーチャルである。その中から「現実」として受け止めるのは、事実として現実感がある部分だけ。その事実の認定には、客観的な観測が必要になる。客観的とは、多数の視点から見た場合の、共通認識であり追試が可能な事象ということになる。

映画やゲームはバーチャルではあるが、俳優が演じているという部分はリアルであるし、ゲームのキャラクターをプレイヤーが動かしているという部分もリアルである。

つまり、バーチャルの中にリアルが散りばめられていて、世界が成り立っているとも考えられる。

テレビ番組のねつ造問題は、部分部分はリアルだが、全体として編集するとウソになる。これは意図的に編集するという過程で、部分のリアルをつなぐ接着剤がバーチャルであり、組み立てられたものはリアル性が薄れてバーチャルに変容する。

(4)複数のリアルとバーチャルがリンクしているイメージ(多元連立モデル)

複数のリアル像とバーチャル像が混在し、相互にリンクしつつ、ある条件下である像がリアルとして認識される。そのリアルは空間的・時間的に変化していく。

「GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊」や「マトリックス」の世界は、このモデルだろう。

リアルは条件次第で、別のリアル、別のバーチャルと入れ替わる。リアルは常に不確定で、無数にある世界観と相互に影響し合う。

サイバーパンクとして書かれたSFは、こうした新しい世界観を描き出した。私もその洗礼を受けた口だが、今では多くの作品が当たり前のようにサイバー的な世界を登場させている。

そんな書評があったので、参考までに。

4Gamer.net 連載「ゲーマーのための読書案内」第14回:『クローム襲撃』

『クローム襲撃』の中でとくに注目したいのは「記憶屋ジョニィ」(1981年。のちに「JM」として映画化)である。この作品はサイバーパンク世界を作るさまざまなモチーフにあふれているが,とりわけ重要なのはヒロインであるミラーシェードの女・モリィと,主人公を狙う殺し屋との決闘シーンだ。

短編なのでストーリーに踏み込んだ説明は避けるが,最終的にこの決闘は,テクノロジーであったり,筋肉の量であったり,テクニックであったり,用意周到さであったりといった一般的な価値の差によって決着しない。ましてやサイバーパンク的ギミックの差など,一顧だにされない。

この決闘の明暗を分けるのは,誤解を恐れずに言えば,アートであった。より芸術的であったほうが生き残り,自らの芸術性の限界を見せつけられた者は死を選ぶほかなかったのだ。

世界を変える,あるいは世界の根底となっているのは,テクノロジーではなくアートなのだという主張は,これ以降の作品にも引き継がれていく。ギブスンのサイバーパンクにおいて,あらゆるギミックはその本人のアートを表現する手段であり,アートを表現することこそが生きることの本質として描かれる。

ここでいう「アート」とは、人間の想像力でありバーチャル能力だろう。

ふと、マイケル・ジャクソンの名曲「Beat It」のビデオクリップで、ダンスによって戦うというのを思い出した。まさに、あのイメージだ。

4つのモデルを考えてみたが、どれか1つが正しいというものではない。

こうして考えてみると、リアルとバーチャルの関係は、「脳とはなにか?」ということであり、図を描いてみて感じたことは、そのイメージが「宇宙論」にも似ているということだ。

リアルとバーチャルの一番の相違、あるいはバーチャルをバーチャルと感じる因子はなにか?

それは「ノイズ」だろう。

リアルにノイズが入ると、その程度によってバーチャルに変容する。

ノイズとは、雑音であり情報の欠落のこと。

映画ではシーンを区切り、視点を切り替えていくことで、途中を省略する。つまり、本来あるべきはずの情報をあえて欠落させている。その欠落を観客が想像で埋めるのだ。物語の空間と時間を圧縮し、前後関係をバラバラにし、ノイズを加えていくことで、カメラが写すリアルをバーチャルへと変換する。

絵画では、絵の具と筆によって、ある情景を主観的に描く。筆致は画像のピクセルであり、リアルに描いていても実物に比べればノイズが多い。そこにアートが生まれる。

小説では文字という間接的なデジタルで描写するため、意味を理解し想像力を駆使しなければ、イメージが生まれない。これも情報の欠落によって生まれるバーチャルだ。

情報の欠落が極限までなくなると……ノイズのない世界では、バーチャルはリアルとして感じられる。「マトリックス」のネオが、仮想世界の日常をリアルだと思っていたのは、ノイズが極めて少ない世界だったからだ。そこにモーフィアスという外部からのノイズが入ることで、バーチャルであることを認識していく。

日常の現実でも、ノイズや情報の欠落は発生している。

勘違い、物忘れ、見間違い、空耳……等々。脳は優れた器官ではあるが、ノイズやエラーはつきものだ。脳はリアルとバーチャルの間を行ったり来たりしているともいえる。

それでも、この世界がリアルだと断言できるのはなぜだろうか?

なかなか難しい問題だと思う。

コメント